ICG 是一种近红外荧光染料,具有良好的光吸收和荧光发射特性,在近红外光区(700 - 900nm)有较强的吸收和发射峰。由于生物组织在该光谱区域自身荧光干扰较小且光散射相对较弱,使得 ICG 在生物体内的应用具有优势。生物大分子如蛋白质、核酸、多糖等在生命过程中起着至关重要的作用,将 ICG 标记到生物大分子上,可以赋予这些生物大分子荧光特性,从而实现对其在生物体内的定位、追踪以及功能研究等多方面的应用。

ICG 标记生物大分子的方法——直接偶联法

1. 反应原理

直接偶联法是利用 ICG 分子上的活性官能团(如羧基、氨基等)与生物大分子上相应的官能团进行化学反应形成共价键。例如,当 ICG 分子上的羧基与生物大分子上的氨基在一定条件下可发生酰胺化反应。

2. 反应条件与步骤

通常需要在适当的缓冲溶液中进行反应,以维持反应体系的 pH 值稳定,促进反应的进行。一般会加入缩合剂如 1 - (3 - 二甲氨基丙基) - 3 - 乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)和 N - 羟基琥珀酰亚胺(NHS)来活化 ICG 的羧基,然后与生物大分子的氨基反应。反应温度一般控制在 4 - 37℃之间,反应时间根据具体的生物大分子和反应条件而定,可能从数小时到数天不等。反应完成后,需要通过透析、超滤等方法去除未反应的 ICG 和其他杂质,以获得纯化的 ICG 标记生物大分子产物。

ICG 标记生物大分子的应用

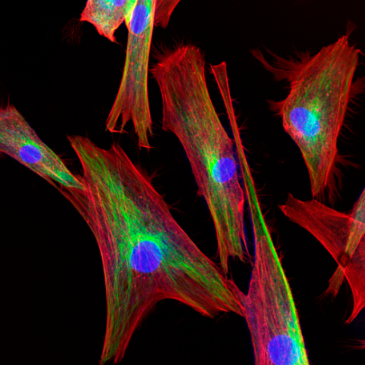

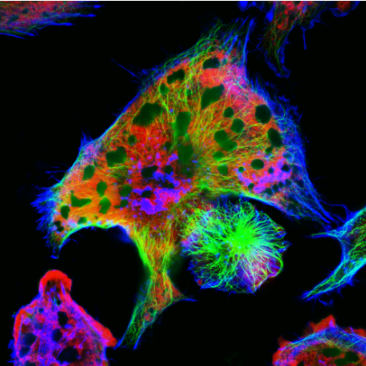

1. 细胞成像

ICG 标记的蛋白质或核酸等生物大分子可用于细胞成像。例如,将 ICG 标记的抗体与细胞表面的特定抗原结合,可以在近红外荧光显微镜下清晰地观察到细胞表面抗原的分布和表达情况。通过对细胞内 ICG 标记的核酸探针的追踪,可以研究核酸在细胞内的转运、定位以及与其他生物分子的相互作用过程。

2. 活体成像

在活体动物模型中,将 ICG 标记的tumor靶向蛋白注入动物体内,利用近红外荧光成像设备可以实时监测tumor的生长、转移。对于基因Treatment 研究,ICG 标记的核酸载体可以直观地显示其在体内的分布和转染效率,为优化基因方案提供重要依据。

ICG 标记生物大分子的方法多种多样,不同方法都有其特点和适用范围。而 ICG 标记生物大分子在生物成像、化合物递送等领域展现出了应用价值。随着技术发展,ICG 标记生物大分子技术将不断完善和创新。

2025-02-11 作者:ZJ 来源:

2025-02-11 作者:ZJ 来源: