纳米粒子由于其物理化学性质,如小尺寸效应、表面效应和量子尺寸效应等,在生物医学领域展现出应用潜力。其中,纳米粒子能够特异性地靶向细胞并被其摄取是实现众多生物医学应用的关键步骤。研究纳米粒子靶向的细胞摄取机制及影响因素,有助于提高纳米粒子的靶向效率,减少对非靶细胞的不良影响,从而推动纳米粒子靶向的进一步发展。

纳米粒子靶向的细胞摄取机制

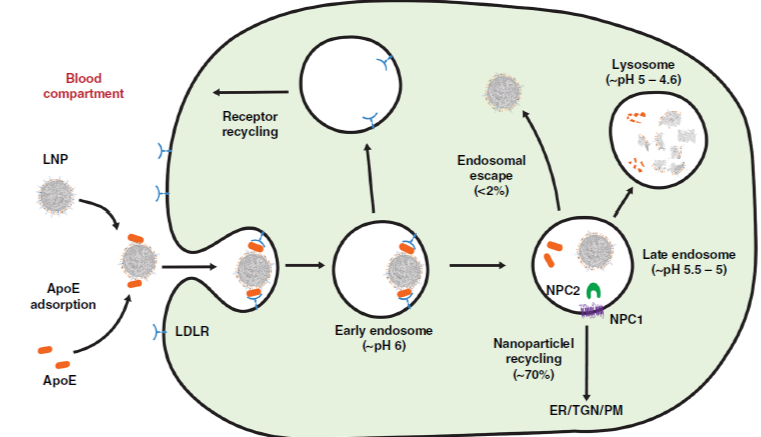

内吞作用是细胞摄取纳米粒子的主要机制之一。它可分为多种类型,包括网格蛋白介导的内吞作用、胞膜窖介导的内吞作用和巨胞饮作用等。

1. 网格蛋白介导的内吞作用:这是一种高度保守且研究较为深入的内吞途径。在该过程中,纳米粒子首先与细胞膜上的特定受体结合,引发细胞膜局部凹陷,随后网格蛋白在凹陷处聚集形成包被小窝。随着包被小窝的不断内陷,最终形成包被囊泡并脱离细胞膜进入细胞内部。2. 胞膜窖介导的内吞作用:胞膜窖是细胞膜上富含胆固醇、鞘磷脂和特定蛋白质的微结构域。纳米粒子与胞膜窖上的相关分子相互作用后,可诱导胞膜窖内陷形成囊泡并进入细胞。与网格蛋白介导的内吞作用相比,胞膜窖介导的内吞作用在某些细胞类型或特定纳米粒子的摄取中发挥独特作用。

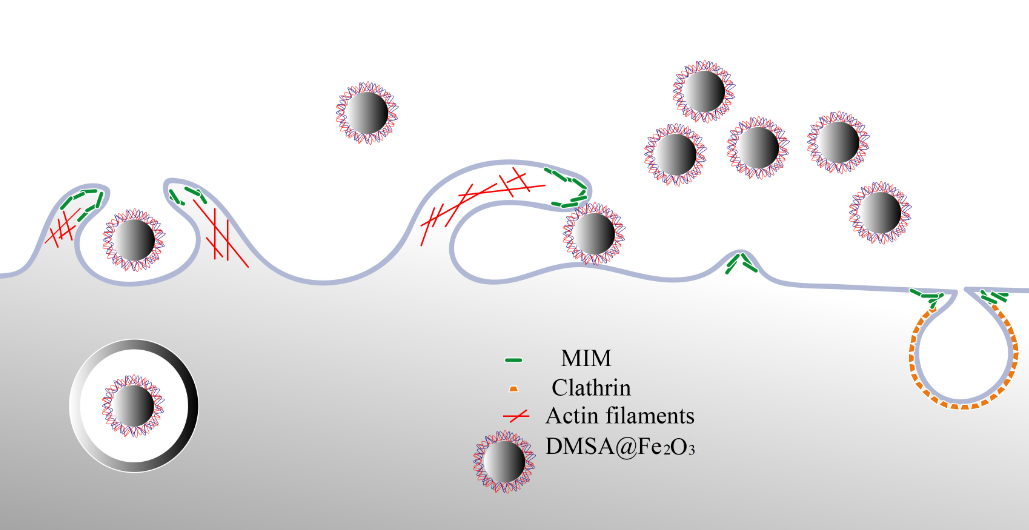

3. 巨胞饮作用:巨胞饮作用是一种非选择性的大量摄取细胞外液及其所含物质的过程。细胞通过细胞膜的褶皱和伸展形成大的囊泡,将周围的纳米粒子等物质一并吞入细胞内。此过程通常由细胞表面的信号分子激活。

影响纳米粒子靶向细胞摄取的因素

纳米粒子的物理化学性质

1. 尺寸:纳米粒子的尺寸对其细胞摄取有着影响。一般来说,较小尺寸的纳米粒子(通常在 10 - 200nm 范围内)更容易被细胞摄取。这是因为较小的尺寸有利于纳米粒子在细胞外基质中的扩散,使其能够更接近细胞膜并与受体结合。此外,较小的纳米粒子在细胞内吞过程中所面临的空间位阻较小,能够更顺利地进入细胞。

2. 形状:纳米粒子的形状也会影响细胞摄取。不同形状的纳米粒子(如球形、棒状、立方体等)与细胞膜的接触面积和相互作用方式存在差异。例如,棒状纳米粒子由于其较大的长径比,在某些情况下可能比球形纳米粒子更容易与细胞膜发生相互作用并被摄取。

3. 表面电荷:纳米粒子的表面电荷是影响细胞摄取的重要因素之一。阳离子纳米粒子通常由于与细胞膜表面的负电荷相互吸引,表现出较高的细胞摄取效率。然而,过度的阳离子表面电荷可能会导致纳米粒子与体内中的蛋白质等成分发生非特异性结合,形成蛋白冠,从而影响其靶向性和生物相容性。相反,阴离子纳米粒子的细胞摄取效率相对较低,但在某些情况下,通过特定的表面修饰或与阳离子配体结合,可以实现对细胞摄取的调控。

4. 表面修饰:纳米粒子的表面修饰对其细胞摄取具有关键作用。通过在纳米粒子表面连接特定的配体(如抗体、肽、糖类等),可以实现对特定细胞的靶向识别和摄取。表面修饰还可以改变纳米粒子的亲疏水性、稳定性等性质,进而影响细胞摄取。例如,聚乙二醇(PEG)修饰的纳米粒子能够提高其亲水性和生物相容性,减少蛋白吸附,延长在体内的循环时间,同时也可能对细胞摄取产生一定的调节作用。

纳米粒子靶向的细胞摄取机制是一个复杂的多因素过程,涉及内吞作用、吞噬作用、直接穿透细胞膜等多种途径,同时受到纳米粒子的物理化学性质、细胞类型及生理状态、环境因素等众多因素的综合影响。理解这些机制和影响因素对于设计和开发高效、安全的纳米粒子靶向化合物递送系统、生物成像探针等生物医学应用具有重要的意义。

2025-02-11 作者:ZJ 来源:

2025-02-11 作者:ZJ 来源: