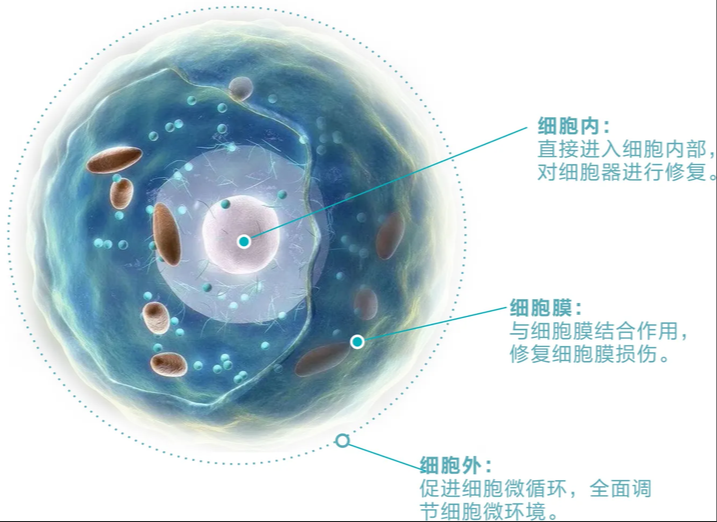

脂质体是由磷脂等脂质分子在水溶液中自组装形成的封闭囊泡结构。磷脂分子具有亲水性头部和疏水性尾部,在水环境中,它们倾向于排列成双层结构,以降低系统的自由能。这种双层膜结构与细胞膜相似,使得脂质体在与细胞膜相互作用时具有优势。脂质体的大小和层数可以通过改变脂质的组成和制备条件来调控,从单层的小囊泡到多层的大囊泡都可以制备得到。细胞膜作为细胞的重要边界,对维持细胞内环境的稳定和细胞功能的正常发挥起着重要的作用。在生物医学研究和应用领域,实现对细胞膜内外侧的多功能修饰具有深远的意义,例如在细胞生理功能调控等方面。脂质体融合作为一种新的运输策略,为实现细胞膜内外侧多功能开辟了新的途径。

脂质体与细胞膜的融合机制

(一)融合的物理化学基础

当脂质体接近细胞膜时,它们之间的静电相互作用、范德华力等首先发挥作用,使两者相互靠近。随后,脂质分子在界面处发生重排,形成局部的不稳定区域,促使双层膜的融合。这个过程中,脂质体和细胞膜的脂质组成、膜的流动性以及环境因素(如温度、离子强度等)都对融合的效率和方式产生影响。

(二)促进融合的策略

为了提高脂质体与细胞膜的融合效率,可以采用多种策略。一种常见的方法是在脂质体表面修饰特定的融合肽。这些融合肽能够与细胞膜上的受体或脂质分子相互作用,增强脂质体与细胞膜之间的亲和力,促进融合的发生。另外,通过调节脂质体和细胞膜的脂质组成,例如增加不饱和脂肪酸的含量以提高膜的流动性,也可以有利于融合过程。同时,利用外部物理刺激,如超声、电场等,也可以在一定程度上促进脂质体与细胞膜的融合。

实现细胞膜外侧多功能

靶向功能:通过在脂质体表面连接靶向配体,可以使脂质体选择性地与特定类型的细胞膜融合。例如,利用tumor细胞表面特异性高表达的受体,将相应的抗体或小分子配体连接到脂质体上。当这些靶向脂质体在体内循环时,它们能够识别并结合tumor细胞的细胞膜,实现对tumor细胞的特异性靶向。

免疫调节功能:在细胞膜外侧,可以利用脂质体融合实现免疫调节功能。脂质体可以装载免疫激活或免疫抑制分子,并通过与免疫细胞的细胞膜融合将这些分子递送到细胞表面。

细胞间通讯调控功能:脂质体融合还可以用于调控细胞间通讯。通过在脂质体上装载能够影响细胞间信号分子的物质,如细胞因子拮抗剂或信号通路调节剂,并使其与细胞膜融合,可改变细胞表面信号分子的表达或活性。

脂质体融合实现细胞膜内外侧多功能涉及到生物学、化学、物理学等多个学科领域。未来需要进一步加强跨学科交叉研究,结合新的技术手段,如纳米技术、生物工程技术等,不断优化脂质体的设计和制备方法,拓展其在生物医学领域的应用范围。综上所述,脂质体融合的运输策略为实现细胞膜外侧多功能提供了一种具前景的方法。

2025-02-11 作者:ZJ 来源:

2025-02-11 作者:ZJ 来源: