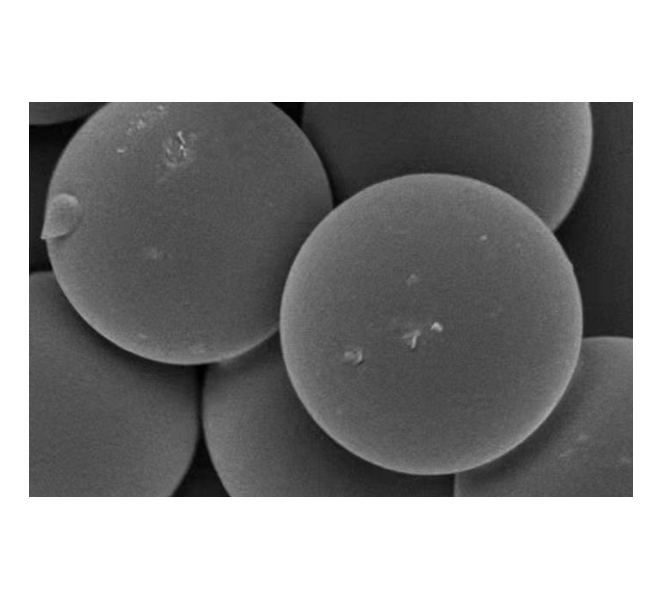

微米级超声气泡是指直径在微米级别(通常为 1 - 1000μm)的气泡,内部主要是气体,周围包裹着一层外壳材料。外壳材料可以是蛋白质、脂质、聚合物等多种物质,其作用是稳定气泡,防止气泡过快地溶解或破裂。其尺寸处于微米级范围,这使得它们在超声场中能够产生特定的声学响应。气泡的形态通常为球形,这种形状有助于均匀地分散在液体介质中,并且在超声作用下能够产生对称的振动和散射。

不同类型的外壳材料对微米级超声气泡的性能有诸多影响,主要体现在以下几个方面:

稳定性:

脂质材料:脂质外壳的微米级超声气泡制备相对容易,能产生较强的回声信号,利于超声成像。但其稳定性较差,在体内环境中容易被生物酶降解或因与其他生物分子相互作用而破裂,导致气泡的存续时间较短,限制了其在体内的持续作用效果。例如,临床上使用的一些脂质体超声造影剂,在血液循环中存在一定的不稳定性,可能在到达目标部位之前就部分破裂或失去造影功能。

聚合物材料:

聚合物外壳可以为超声气泡提供较好的稳定性。聚合物的化学结构和物理性质使其能够抵抗生物体内的降解作用,延长气泡的存活时间。例如,聚乳酸 - 羟基乙酸共聚物(PLGA)作为一种常用的聚合物材料,用于制备超声气泡时,能够使气泡在体内保持较长时间的稳定,有利于实现长时间的超声成像和化合物递送。不过,聚合物外壳的柔韧性可能相对较差,在受到超声作用时,其膨胀和收缩的程度可能不如脂质外壳的气泡,这可能会影响到气泡的声学响应特性。

蛋白质材料:

以蛋白质为外壳的超声气泡具有良好的生物相容性,因为蛋白质是生物体内的天然成分,不易引起免疫反应。同时,蛋白质分子可以通过多种化学键与气泡内的气体相互作用,增强气泡的稳定性。例如,利用白蛋白等蛋白质制备的超声气泡,在体内具有较好的稳定性和生物安全性。但是,蛋白质的结构和功能容易受到环境因素的影响,如温度、pH 值等,这可能会导致蛋白质外壳的超声气泡在不同的生理环境下性能不稳定。

二氧化硅材料:

二氧化硅外壳的超声气泡稳定性较高,且具有较好的机械强度,能够抵抗外部压力和剪切力的作用。这种类型的气泡在制备过程中可以通过调节二氧化硅的结构和组成来控制其性能,例如通过改变二氧化硅的粒径和孔隙率,可以调节气泡的声学特性和化合物负载能力。不过,二氧化硅材料的生物降解性较差,在体内长期存在可能会引起一定的安全隐患。

化合物负载与释放能力:

负载能力:外壳材料的化学性质和结构决定了其对化合物的负载能力。脂质外壳可以通过疏水相互作用等方式负载一些疏水性化合物,但对于亲水性化合物的负载能力较差。聚合物外壳则可以通过化学修饰等方法引入不同的官能团,提高对亲水性和疏水性化合物的负载能力。例如,通过在聚合物分子链上引入羧基、氨基等官能团,可以与化合物分子形成静电相互作用或共价键,从而实现化合物的负载。

生物相容性和靶向性:

生物相容性:如蛋白质、脂质等生物来源的外壳材料通常具有较好的生物相容性,对生物体的刺激性较小。这些材料在体内能够被生物体较好地耐受,不易引起Inflammation反应或免疫排斥。而一些合成的聚合物材料和无机材料,如二氧化硅等,可能需要进行进一步的表面修饰或生物相容性测试,以确保其在体内的安全性。

2025-02-10 作者:lkr 来源:

2025-02-10 作者:lkr 来源: