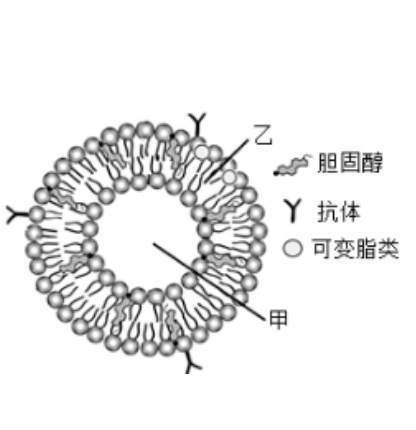

单室脂质体是一种具有独特结构和性质的脂质微粒。它由单层脂质膜包裹着内部的水相核心构成。其脂质膜通常由磷脂等两性脂质分子组成,这些分子的亲水头部朝向水相,疏水尾部相互聚集形成膜的内部结构。单室脂质体的粒径一般在几十纳米到几百纳米之间,具有较大的比表面积。这使得它能够包封各种亲水性、疏水性或两亲性的化合物分子、生物活性物质等,增加化合物的稳定性并实现化合物的靶向运输。理解其形成机制和结构特性是优化其性能和拓展应用的基础。

单室脂质体的形成机制

单室脂质体的形成主要基于脂质分子的两亲性。当脂质分散于水性介质中时,脂质分子的疏水尾部倾向于聚集在一起以避开水相,而亲水头部则与水相互作用。在适当的条件下,如通过薄膜分散法,将脂质溶解在有机溶剂中并蒸发形成薄膜,然后加入水相进行水化。在水化过程中,脂质薄膜开始膨胀并逐渐形成脂质双层结构。随着水化的进行,脂质双层会发生弯曲和闭合,最终形成单室脂质体。这一过程受到多种因素的影响,包括脂质的种类、浓度、水相的性质(如 pH 值、离子强度)以及制备方法中的能量输入(如超声处理、搅拌强度)等。例如,较高的脂质浓度可能促使形成较大的脂质聚集体,而适当的超声处理可以提供能量使脂质双层更好地分散和弯曲,有利于小单室脂质体的形成。

单室脂质体的结构特性

1. 脂质双层结构:单室脂质体由一层脂质双分子层包裹着内部的水相空间。脂质双层具有一定的流动性和柔韧性,其主要由磷脂等脂质分子组成。磷脂分子的疏水尾部相互平行排列在双层内部,亲水头部朝向水相。这种结构使得单室脂质体能够稳定地存在于水性环境中,并为包封水溶性和脂溶性物质提供了基础。

2. 粒径与形态:单室脂质体的粒径通常在几十纳米到几百纳米之间,小单室脂质体(SUV)一般在 20 - 100nm,大单室脂质体(LUV)可达到 100 - 1000nm。其形态近似球形,但在某些情况下也可能出现椭圆形等变形。粒径和形态对单室脂质体的功能有重要影响,例如较小的粒径有利于提高化合物的体内分布和细胞摄取效率,而较大的粒径则可能具有更高的包封容量。

3. 膜的通透性:单室脂质体的脂质双层膜具有一定的通透性,可允许一些小分子物质如氧气、二氧化碳等自由扩散通过。然而,对于大多数化合物和生物大分子,其通透性较低,这使得单室脂质体能够有效地包封和保护内部的活性物质。同时,通过对脂质膜的修饰,如引入特定的通道蛋白或改变脂质的组成,可以调控膜的通透性,实现对包封物质的可控释放。

2025-02-14 作者:ZJ 来源:

2025-02-14 作者:ZJ 来源: