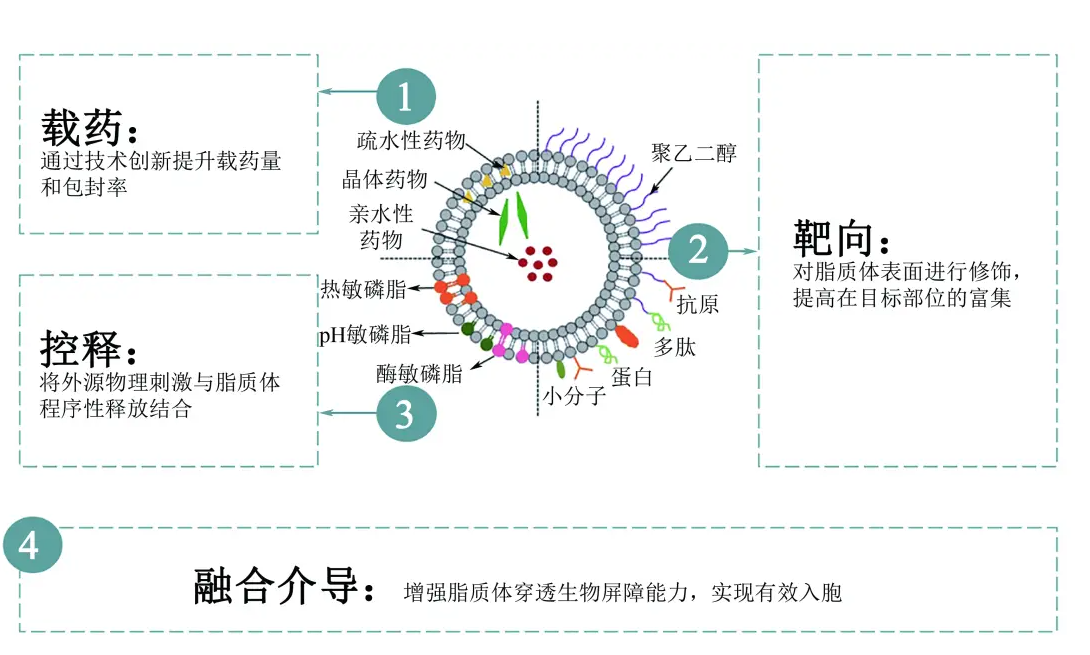

小编最近在浏览相关脂质体的文献发现近期的脂质体研究主要集中在膜结构与载药性质之间的关系;脂质体在体内的靶向特性;在体外培养中将基因和其他物质导入细胞内有望成为基因药物载体等方面,经过瑞禧小编的整理瑞禧可供应的新型靶向脂质体定制分为以下四类:

1、前体脂质体:将脂质吸附在极细的水溶性载体如氯化钠、山梨醇等聚合糖类(增加脂质分散面积)制成前体脂质体,遇水时脂质溶胀,载体溶解形成多层脂质体,其中载体的大小直接影响脂质体的大小和均匀性。前体脂质体可预防脂质体之间相互聚集,且更适合包封脂溶性药物。

2、长循环脂质体: 经过PEG修饰,以增加脂质体的柔顺性和亲水性,通过单核-巨噬细胞系统吞噬,减少脂质体脂膜与血浆蛋白的相互作用,延长循环时间,称为长循环脂质体(long-circulating liposome)。长循环脂质体有利于肝脾以外的组织或器官的靶向作用。同时,将抗体或配体结合在PEG的末端,既可保持长循环,又可保持对靶体的识别。

3、免疫脂质体:脂质体表面联接抗体,对靶细胞进行识别,提高脂质体的靶向性。如在丝裂霉素(MMC)脂质体上结合抗胃Cancer细胞表面抗原的单克隆抗体3G 制成免疫脂质,在体内该免疫脂质体对胃Cancer靶细胞的M85杀伤作用比游离MMC提高4倍。

4、热敏脂质体:利用在相变温度时,脂质体的类脂质双分子层膜从胶态过渡到液晶态,脂质膜的通透性增加,药物释放速度增大的原理制成热敏脂质体。例如将二棕榈酸磷脂(DPPC)和二硬脂酸磷脂(DSPC)按一定比例混合,制成的3H甲氨喋呤热敏脂质体,再注入荷Lewis肺Cancer小鼠的尾静脉后,再用微波加热tumor部位至42℃,病灶部位的放射性强度明显的高于非热敏脂质体对照组。

5、pH敏感性脂质体:由于Tumor间质的pH比周围正常组织细胞低,选用对pH敏感性的类脂材料,如二棕榈酸磷脂或十七烷酸磷脂为膜材制备成载药脂质体。当脂质体进入Tumor部位时,由于pH的降低导致脂肪酸羧基脂质化成六方晶相的非相层结构,从而使膜融合,加速释药。

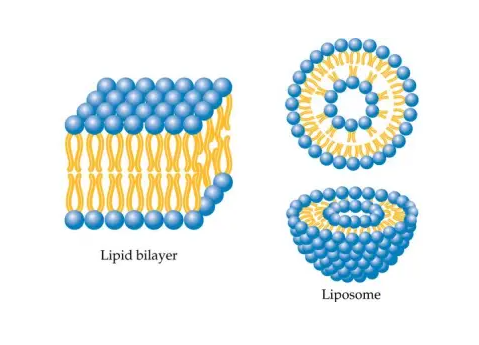

总之,脂质体因为其脂双分子层结构,可介导基因穿过细胞膜的特性,具备脂质体与基因的复合过程容易和脂质体携带的基因可能转运至特定部位的作用 ,在药物载体方面已成为新型靶向制剂。

2024-11-15 作者:wff 来源:

2024-11-15 作者:wff 来源: