生物素化酶是一类能够催化生物素与特定底物结合的酶,在生物体内参与多种重要的代谢过程。其催化机制主要涉及以下几个关键步骤和方面:

1. 底物识别与结合

特异性识别:生物素化酶具有高度的底物特异性,能够准确识别并结合特定的底物分子。例如,在蛋白质生物素化过程中,生物素化酶会识别底物蛋白质上特定的氨基酸序列或结构模体。以大肠杆菌中的生物素连接酶 BirA 为例,它能够特异性识别生物素羧基载体蛋白(BCCP)上的一段保守氨基酸序列,这段序列通常富含甘氨酸和赖氨酸残基,为酶与底物的结合提供了特异性的相互作用位点。

结合位点与作用力:生物素化酶上存在特定的底物结合位点,这些位点通过多种非共价作用力与底物相互作用,包括氢键、范德华力、静电相互作用和疏水相互作用等。以人源的生物素化酶为例,其底物结合口袋具有特定的氨基酸残基组成和空间结构,能够与底物分子形成准确的互补结合。其中,一些带正电荷的氨基酸残基如精氨酸和赖氨酸,可与底物上带负电荷的基团形成静电相互作用;而一些疏水氨基酸残基则参与形成疏水相互作用,共同稳定酶 - 底物复合物的形成。

2. 生物素的活化

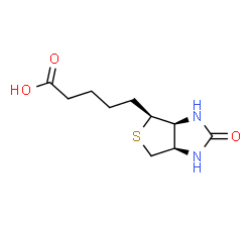

ATP 依赖的反应:在生物素化反应中,生物素需要先被活化,这一过程通常依赖于三磷酸腺苷(ATP)。生物素化酶具有一个特定的活性位点,能够结合 ATP 和生物素分子。以生物素连接酶为例,它首先将 ATP 的 γ- 磷酸基团转移到生物素的羧基上,形成一个生物素 - AMP 中间产物,同时释放出焦磷酸(PPi)。这一反应使得生物素的羧基被活化,为后续与底物的结合做好准备。

活性中间产物的形成:生物素 - AMP 中间产物在酶的活性位点内形成后,处于一种高能状态,其生物素分子的羧基部分具有更高的反应活性。这种活性中间产物的形成是生物素化酶催化机制的关键步骤之一,它使得生物素能够以一种更易于与底物发生反应的形式存在,为后续的转羧基反应奠定了基础。

3. 转羧基反应

底物与生物素的连接:在生物素被活化形成生物素 - AMP 中间产物后,底物分子上的特定亲核基团(如蛋白质中赖氨酸残基的氨基)会攻击生物素 - AMP 中间产物中生物素羧基上的碳原子,形成一个新的共价键,从而将生物素转移到底物分子上。这一过程称为转羧基反应,是生物素化酶催化的核心反应步骤。例如,在蛋白质生物素化中,赖氨酸残基的氨基与生物素的羧基形成酰胺键,使得生物素共价结合到蛋白质上。

酶的催化作用:生物素化酶在转羧基反应中起着关键的催化作用。酶的活性位点不仅提供了一个合适的微环境,使得底物和生物素 - AMP 中间产物能够以正确的方向和距离相互接近,促进反应的进行,还通过一些氨基酸残基的酸碱催化作用来加速反应。例如,酶活性位点中的某些酸性或碱性氨基酸残基可以通过提供或接受质子,来稳定反应过渡态,降低反应的活化能,从而提高转羧基反应的速率。

4. 产物释放与酶的再生

产物释放:在转羧基反应完成后,生物素化的产物会从酶的活性位点释放出来。对于蛋白质生物素化来说,生物素化的蛋白质分子由于其结构和性质的改变,与酶活性位点的相互作用减弱,从而能够从酶上解离下来,进入细胞内的代谢途径中发挥其生物学功能。

酶的再生:生物素化酶在释放产物后,会恢复到其初始的活性状态,以便进行下一轮的生物素化反应。这一过程可能涉及酶分子的构象变化和一些辅助因子的参与,使酶能够重新结合 ATP 和生物素分子,开始新的催化循环。例如,一些生物素化酶在反应过程中可能会发生自身的修饰或构象改变,在产物释放后,这些修饰会被去除或酶的构象会恢复到初始状态,从而实现酶的再生和持续催化能力。

2025-02-13 作者:ws 来源:

2025-02-13 作者:ws 来源: